受水槽とは?点検・清掃・交換まで法人が知っておくべき基礎知識と実務対応

2025.04.14

受水槽の管理、後回しになっていませんか?

マンションやビル、学校、病院、工場など。。。

多くの人が利用する施設にとって、「水の安全」は欠かせないものです。

その水を支えるのが、建物内に設置されている受水槽(じゅすいそう)です。

「なんとなく設置されているけど、仕組みはよく知らない」

「点検は業者に任せっきりで、実際どんな作業をしているのかわからない」

そんなご担当者様も多いのではないでしょうか?

本コラムでは、受水槽の基本的な仕組みや種類、給水方式の違いから、劣化のサイン・清掃の頻度・点検項目・法的義務・チェックリストの活用法まで、法人や施設管理者として知っておきたいポイントを、わかりやすく解説しています。

受水槽とは?

受水槽とは、水道から送られてくる水をいったんためておくタンクのことです。ビルやマンション、病院、学校、商業施設などの大きな建物に多く使われています。

受水槽には種類がある!

受水槽にはいくつかの種類があり、材質(材料)や形、大きさによって分けられます。使う場所や目的に合わせて、最適なものが選ばれています。

FRP製(ガラス繊維強化プラスチック)

現在、最も一般的に使われているのがFRP(エフアールピー)製の受水槽です。

ガラス繊維を強化したプラスチック素材でできており、軽くて丈夫、サビにも強いのが特長です。価格も比較的お手ごろで、施工がしやすく、維持管理の面でも優れています。そのため、マンションや商業施設、学校など幅広い建物で導入されています。

耐用年数はおおよそ20〜30年程度とされており、定期的な点検と清掃を行うことで、長く安心して使用することができます。

ステンレス製受水槽

ステンレス製の受水槽は、サビに強く水質が安定しやすいため、清潔さが求められる病院や食品関連施設などで選ばれることが多いです。強度が高く耐久性にも優れており、長期間の使用に適しています。

ただし、FRP製に比べてコストがやや高めなため、予算や用途に応じて導入が検討されます。

コンクリート製受水槽

昔から使われている受水槽としては、コンクリート製のタイプがあります。

非常に重くて頑丈な構造が特長で、屋外や地下に設置されることが多いです。しかし、経年劣化によりひび割れが起きやすく、水のにおいや色の変化など、水質への影響が出ることもあります。

そのため、最近ではFRP製やステンレス製の受水槽に置き換えられるケースが増えてきています。特に、築年数の古い建物では、コンクリート製受水槽の点検や交換の検討が重要になっています。

このように、受水槽にはさまざまな種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。建物の用途や設置環境、管理のしやすさ、予算などを総合的に考えながら、最適な受水槽を選ぶことが大切です。初期コストだけでなく、長期的な維持管理のしやすさも選定のポイントになりますので、導入時には専門業者への相談をおすすめします。

給水方式にはどんな種類がある?

建物に水を届けるための方法、つまり「給水方式」にはいくつかの種類があります。建物の高さや規模、使用する水の量によって、もっとも適した方式が選ばれています。

ここでは、受水槽で使う代表的な3つの給水方式について、わかりやすくご紹介します。

高置タンク式(こうちタンクしき)

「高置タンク式」は、受水槽に貯めた水をポンプで建物の屋上などにある高置タンクへくみ上げ、そこから重力の力を利用して各部屋に給水する方式です。

もっとも歴史があり、多くのマンションや学校、公共施設などで採用されてきた方法です。停電時でもある程度の水を使用できるという安心感がある一方、タンクの管理や清掃が必要で、最近では減少傾向にあります。

ポンプ直送式(ちょくそうしき)

「ポンプ直送式」は、受水槽の水をポンプを使ってそのまま各部屋へ送り出す方式です。高置タンクを使わずに、水の使用量に合わせて複数のポンプが自動で動くようになっています。

近年では、省スペース・省エネルギーの観点から、この方式が増えています。ポンプが複数あることで、故障時のバックアップも確保されているのが特長です。ただし、停電時にはポンプが停止するため、非常用電源の確保などが重要です。

圧力タンク式(あつりょくタンクしき)

「圧力タンク式」は、ポンプで水を加圧して圧力タンクにため、そこから一定の圧力で建物内に水を送る方式です。必要な水量に応じて圧力を調整できるため、水の供給が安定しやすいというメリットがあります。

ただし、設備がやや複雑で、タンクの圧力管理やメンテナンスも重要になります。比較的大規模な建物や、安定した水圧が必要な施設などで使われています。

建物の用途や規模に合わせた選定がカギ

これらの給水方式は、それぞれにメリット・デメリットがあり、建物の設計や使用目的に応じて選ばれます。たとえば、古い建物では高置タンク式が多く、新しい建物ではポンプ直送式が主流です。

受水槽の種類だけでなく、給水方式も合わせて理解することで、より安全で効率的な水の運用が可能になります。給水設備の更新や見直しを検討している場合は、専門業者に相談して、最適な方式を選ぶことが大切です。

受水槽の役割

- 水をためておくことで、安定した給水ができる

- 断水などのトラブル時も、しばらく水を使えるようにする

- 建物ごとの水の使用量を管理しやすくなる

- 非常用水栓などを取り付けることで、災害時など仮設水道として使用することが可能

受水槽は、建物の中で水を安全・安定して使うためにとても大切な設備です。ただし、定期的に点検や清掃(1年に1回法的義務)をしないと、水が汚れてしまうこともあるため、正しい管理が必要です。

なぜ受水槽の管理が重要なのか?

受水槽は、建物内に安全な水を供給するための大切な設備ですが、定期的に適切な管理を行わなければ、さまざまなリスクが発生する可能性があります。ここでは、受水槽の管理が重要とされる3つの理由について解説します。

衛生面のリスク(レジオネラ菌など)

受水槽の中に汚れがたまったり、清掃が不十分だったりすると、細菌やカビが繁殖する原因になります。とくに問題となるのが、レジオネラ菌などの人体に影響を及ぼす細菌の発生です。

レジオネラ菌は肺炎を引き起こすことがあり、高齢者施設や病院などでは特に注意が必要です。こうしたリスクを防ぐためにも、定期的な清掃と水質の確認が欠かせません。

漏水や水質の劣化によるトラブル

受水槽にひび割れや部品の劣化があると、水漏れや水質の悪化につながることがあります。万が一、漏水が発生すると、建物内の設備被害や階下への浸水など、大きなトラブルに発展することもあります。

また、水のにおい・色・味に異変があれば、入居者や利用者からのクレームにもつながるため、定期的な点検やメンテナンスが重要です。

法律による点検・清掃の義務

受水槽の管理は、法律や条例(水道法54条)でも義務づけられています。

たとえば、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管法)では、一定規模以上の建物においては年1回以上の受水槽の清掃・点検が必要とされています。

さらに、水道法や地方自治体の規定でも、点検・記録の義務や水質検査の実施が求められています。これらの法令を守ることは、安全管理だけでなく、企業の社会的責任の一環ともいえます。

安心して水を使うために、日頃からの管理を

受水槽の管理を怠ることは、利用者の健康や施設の信頼性に直結する問題です。「まだ使えるから大丈夫」ではなく、「安全に使い続けるために管理する」という意識が大切です。

受水槽の状態を定期的に確認し、必要に応じて清掃や補修を行うことで、トラブルの予防と法令遵守の両方が実現できます。

清掃・点検の頻度と方法

受水槽を安全に使い続けるためには、定期的な清掃と点検が欠かせません。特にビルやマンションなど多くの人が利用する建物では、衛生面を確保するための管理体制がとても重要です。

清掃は年1回以上が目安

一般的に、受水槽の清掃は年1回以上行うことが法律やガイドラインで推奨されています。とくに、10立方メートル(10t)以上の貯水槽を持つ建物は、「簡易専用水道」として扱われ、水道法により清掃や水質検査が義務づけられています。

清掃を行うことで、タンク内にたまった汚れや微生物の繁殖を防ぎ、水の衛生状態を保つことができます。

点検ではどこをチェックするの?

清掃だけでなく、定期的な点検も非常に大切です。主な点検項目としては、次のようなものがあります。

- 受水槽の外観にヒビやサビがないか

- 漏水(もれみず)が起きていないか

- バルブやフロートの動きに異常がないか

- タンクのふたがしっかり閉まっているか

- 昆虫や異物の混入がないか など

- 水質に異常はないか(水質検査)

これらの点検を行うことで、水質の劣化や設備トラブルを未然に防ぐことができます。

清掃業者の選び方と費用の目安

受水槽の清掃は、専門の清掃業者に依頼するのが一般的です。選ぶ際には以下のポイントに注意すると良いでしょう。

- 水道法に基づいた業務に対応しているか

- 実績や対応施設の規模

- 作業報告書や写真などの記録を提出してくれるか

- 点検・修繕もあわせて対応可能か

費用については、タンクの容量や清掃の内容によって変わりますが、数万円〜十数万円が相場です。たとえば、10トン程度の受水槽なら5〜10万円前後が目安となるケースが多いようです。

定期清掃でトラブルを未然に防ぐ

見た目には問題がなさそうでも、タンクの中では水アカやバイオフィルムが蓄積していることがあります。定期清掃を怠ると、水質の悪化や衛生上の問題が発生する恐れがあるため、必ず定期的にプロの清掃を受けるようにしましょう。

弊社でも水質検査、定期清掃を承っております!

劣化と交換のタイミング

受水槽は丈夫に作られていますが、長年の使用によって徐々に劣化していきます。定期的な点検で不具合を早期に発見し、必要に応じて修理や交換を行うことで、大きなトラブルを未然に防ぐことができます。

FRP製の受水槽は20〜30年が目安

現在広く使われているFRP(ガラス繊維強化プラスチック)製の受水槽は、一般的に耐用年数が20〜30年とされています。しかし、使用環境やメンテナンスの状況によっては、それより早く劣化が進むこともあります。

屋外に設置されている場合は、紫外線や風雨の影響で表面が傷んだり、内部が変形したりすることがあるため、より注意が必要です。

劣化のサインを見逃さない

受水槽が劣化してくると、以下のような目に見えるサインが現れることがあります。

- タンク表面のクラック(ひび割れ)

- 金属部品のサビや腐食

- 水漏れ、結露の発生

- フタのゆがみや劣化、密閉不良

- タンク内のにおいや水の変色

このような症状がある場合は、修理だけでなく受水槽そのものの交換を検討する時期に入っていると考えられます。

交換にかかる費用とスケジュール感

受水槽の交換費用は、タンクの容量、材質、設置場所、付帯工事の内容によって大きく変わります。たとえば、10トン程度のFRP製受水槽のみの更新であれば、おおよそ50万円〜150万円程度が目安です。

交換には以下のようなステップが必要です。

- 現地調査・見積もり

- 新しいタンクの設計・発注

- 古いタンクの撤去

- 新しい受水槽の設置・接続

- 通水、洗管、水槽内洗浄

- 水質検査

スケジュールとしては、メーカーによっては受注生産となる為、準備期間を含め3カ月程度を見ておくと安心です。建物の断水が必要になることもあるため、関係者との調整も大切なポイントです。断水期間は、2~3日程度必要となりますが、仮設水槽を設置するなど短時間でする方法も検討できます。ご使用状況と予算を検討し、専門業者と相談することが重要です。

安心・安全のために早めの対応を

受水槽の劣化を放置すると、水漏れや水質悪化だけでなく、建物全体への損害につながる可能性があります。劣化の兆候に気づいたら、早めに専門業者へ相談し、修理・交換のタイミングを見極めることが重要です。

法令とガイドライン(参考情報)

受水槽は「ただの水のタンク」ではなく、人の生活や健康に直結する大切な設備です。そのため、管理に関してはさまざまな法律やガイドラインによってルールが定められています。

正しく管理するためには、これらのルールを理解しておくことが重要です。

建築基準法・水道法に基づく管理義務

まず、受水槽の設置や管理には建築基準法や水道法が関わっています。とくに、貯水容量が10立方メートル(10トン)以上の受水槽は、「簡易専用水道」として水道法の対象となり、以下のような義務があります。

- 年1回以上の清掃(法定点検)

- 定期的な水質検査

- 点検・管理記録の作成と保存

これらを怠ると、行政指導や改善命令の対象になることもあるため、注意が必要です。

地方自治体の条例にも注意

また、受水槽の管理に関する基準は、地方自治体ごとに条例や指導要綱が設けられている場合もあります。たとえば、東京都や大阪市などの大都市では、独自の管理基準や報告義務が設けられているケースがあります。

建物の所在地によって求められる対応が異なることがあるため、地域の保健所や行政機関の情報を確認することが大切です。

日本水道協会のガイドラインも参考に

さらに、受水槽の管理や設計に関しては、日本水道協会が発行する技術ガイドラインも参考になります。これは法的な強制力はないものの、専門業者や施設管理者が実務で参考にしている標準的な指針です。

ガイドラインには、設計時の注意点や点検・清掃の手順、トラブル時の対応例などが詳しくまとめられており、受水槽の管理体制を整えるうえで非常に有用な資料となっています。

法令遵守が「信頼」につながる

受水槽の適切な管理は、法令を守るというだけでなく、建物を利用する人々の安心・信頼を得るためにも不可欠です。とくに、マンションや施設などでは、住民・利用者に対して「きちんと水の安全を守っている」という姿勢を示すことが、トラブルの防止や満足度の向上にもつながります。

今後の管理体制とチェックリスト

受水槽は、一度設置すれば終わりではなく、継続的に管理していくことが非常に重要な設備です。衛生的な水を安定して供給し続けるためには、点検・清掃を計画的に実施し、その記録をしっかり残す体制づくりが欠かせません。

管理台帳をつけることの重要性

まず、受水槽の管理には「管理台帳(かんりだいちょう)」の作成と記録の保管が必要です。管理台帳には以下のような情報を記録します。

- 清掃や点検の実施日・内容

- 実施業者や担当者の名前

- 異常があった場合の対応内容

- 使用している部品やその交換履歴

こうした記録を残すことで、水質の異常やトラブルがあった際に、原因を特定しやすくなります。また、行政からの指導や監査が入った場合にも、台帳の提出を求められることがあります。

担当者が替わっても管理が続く体制づくり

受水槽の管理は長期間にわたるため、担当者が異動や退職などで変わっても、きちんと引き継がれる体制づくりが大切です。そのためには、個人の知識や経験に頼るのではなく、以下のような体制を整えると安心です。

- 管理マニュアルを作成して共有

- 点検スケジュールを社内カレンダーやシステムに登録

- 複数人でのチェック体制を整える

- 清掃・点検業者との定期契約を結ぶ

これにより、担当者が替わっても「属人化しない管理体制」を維持することができます。

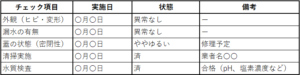

実務で使えるチェックリスト例

日々の管理や点検をスムーズに行うには、チェックリストを活用するのが効果的です。以下は受水槽管理に使えるチェック項目の一例です。

【受水槽 点検・清掃チェックリスト】

外観(ヒビ・変形)・漏水の有無・蓋の状態(密閉性)・清掃実施・水質検査をチェック項目とし、自主点検実施日、「異常なし」や「ややゆるい」などの状態も記録しておきましょう。このような記録を定期的に見直し、更新することで、トラブルの予防や改善にもつながります。

管理の「見える化」で安心と信頼を

受水槽の管理は、建物の「裏方」のように見えるかもしれませんが、安全な水を届けるという大切な役割を果たしています。台帳やチェックリストを活用しながら、管理の状況を「見える化」することで、建物の利用者や関係者に安心感を与えることができます。

最後に:受水槽管理は信頼と安心の第一歩

受水槽の清掃・点検を怠ると、水質の悪化や設備の故障といった重大なトラブルにつながる可能性があります。こうしたリスクを防ぐには、日頃からの定期的なメンテナンスと、適切な管理体制の構築が欠かせません。

とくに法人施設や集合住宅、公共施設などでは、法律で定められた管理基準を守ることはもちろん、利用者に安心して水を使ってもらうためにも、信頼できる専門業者との連携が重要です。

受水槽の清掃・交換・修繕は、実績豊富な「ミヨシテック」へ

もし受水槽の清掃や点検、交換をご検討中であれば、寝屋川市を中心に関西一円で実績を持つ「ミヨシテック」にご相談ください。

ミヨシテックでは、学校や市役所、駅、病院、工場、神社といった幅広い施設において、受水槽やポンプの更新工事、水質検査、清掃業務までトータルで対応しています。高架水槽方式から増圧給水方式への改修も可能で、専門知識を持った技術者が多数在籍しているのも安心材料です。

また、住宅建築時の屋内給排水工事や引き込み工事、トイレ・厨房の改修など、給排水設備全般に対応しており、水回りのプロフェッショナルとして、公共工事から一般住宅まで幅広くサポートしています。

ミヨシテックの特長

- 大阪府内16市町村の指定工事事業者

- 大手ハウスメーカーとの多数の取引実績

- 水道局への申請から施工まで一括対応

- 給排水工事+受水槽、付帯設備工事+清掃、検査のワンストップ施工管理

- 寝屋川市を中心とした広い対応エリア(大阪・京都・奈良・兵庫)